|

|

| |記事一覧|記事一覧|書名一覧|買物カゴを見る| |

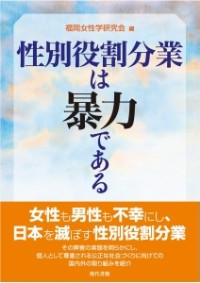

| ホントは怖い、日本を滅ぼす性別役割分業 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

新規学卒者の就職難が言われて久しいですが、私が大学を卒業したのは男女雇用均等法(1985年)以前、新規求人倍率0.9(今と同じ)の時代。4大卒女子、1浪、自宅外のトリプルハンディの身には端から民間企業からお呼びが来ないことはわかりきっていましたし、専門職でもないかぎり、女子は結婚までの「腰掛け」扱いでした。もともと教員志望なので「就活」もせず、リクルートスーツを用意することもなく卒業しました。 一旦田舎に戻って3年後に何の因果か現代書館に入り、すぐに担当した本が『ワーキングマザーになる本――均等法時代のマタニティガイド』でした。今では時代錯誤のような響きの「雇用均等法」ですが、バブルが始まったこの当時、キャリアも家庭生活も自分の趣味もぜーんぶ自己実現してしまうウルトラ・バリバリ・キャリアウーマン像がテレビドラマでもてはやされたものです。 以来四半世紀、大学進学率の男女差は縮小し、大卒者の就職率は男女とも91%と、女性も男性と同じように働くというのが当たり前の感覚になってきています。 なのに、民間でも公的セクターでも女性には「ガラスの天井」が厳然として存在し、重要なポストはほぼ男性が占めています。正規社員の男女給料格差は未だに大きく、女性は男性の7割(1987年当時は6割)。これは女性が「腰掛け」だからではなく、勤続年数が伸びても格差は同様です。 また、バブル崩壊以降、終身雇用の日本型経営は大きく変わり、一部の基幹正社員以外の非正規化を拡大してきた結果、リーマンショックにより非正規労働者の解雇・失業問題が「派遣村」で一躍クローズアップされましたが、実はそれ以前からずーーっと、女性の多く(53%)は派遣・パート・アルバイトの低賃金不安定雇用で働いていたのです。ただ、「派遣村」の男性たちと違って、女性の多くは主婦パートだったり親元から通う単身女性で、貧困層と捉えられていなかっただけなのです。 親の年金、ダンナの稼ぎが当てにできた四半世紀前ならまだしも、2000年代の若者は、親の年金も当てにできず、ダンナの稼ぎだけで暮らせる余裕などない人のほうが多いのではないでしょうか。 一方家庭では、未だに家事・育児・介護はほとんど女性が担っています。これは専業主婦世帯でなく、男女とも正規職の共働き世帯でも同様で、女性が男性の6倍もの時間を家事労働に費やしているのです。「イクメン」や「男厨」の言葉は流行っても、いやそれがモード・ファッションになるほどに、男性の家事・育児は未だに当たり前の日常ではないようです。 バブル期をはさんで2000年以降、正規労働中心から非正規化へと雇用環境が変化し、家族形態も家父長制大家族から核家族、単身家族へと大きく変わってきました。にもかかわらず、なぜ相も変わらず「男は外で稼ぎ、女は家を守る」男女性別役割分業はなくならないのか、不思議でなりません。 こうした疑問に答え、ワーク・ライフ・バランスのとれたジェンダー公正な社会づくりを提言しているのが、福岡女性学研究会編の『性別役割分業は暴力である』です(ちなみに上記で挙げた数字は本書より)。編者は「福岡・女性と職業研究会」の名称で、1982年に弊社から『家事・育児を分担する男たち』を出版しており、当時の問題意識を2010年代に再び世に問うたわけです。 著者たちはみな福岡在住の、40代から定年退職したシニア世代の大学研究者や働く女性たち。「103万円の壁」「130万円の壁」と言われる税や年金の社会保障制度が、被扶養者である妻が低収入のママのほうがお得なように誘導しており、それが女性の低賃金補助労働を蔓延させていること。未だに夫婦別姓すら実現できないことにみられるように、根強く残る家父長制(家)意識が男女共に性別役割分業意識を下支えしていることを、統計や諸外国の事例を参照しながら明らかにしていきます。 |

そして、同時期に出された『ベーシックインカムとジェンダー――生きづらさからの解放に向けて』(堅田香緒里・白崎朝子・野村史子・屋嘉比ふみ子編著)では、非婚のシングルマザー、主婦、働く単身女性、女子学生、セクシュアルマイノリティ、引きこもり等、性別役割分業と家父長制がはびこる日本社会で、家族単位の社会保障制度や戸籍制度から外れ、生きづらさと貧困を抱える当事者たちが、ベーシックインカムという無差別・個人単位の所得保障政策の視点から問題提起をしています。 |

||||||||||||||||

|

|

| 〒102-0072東京都千代田区飯田橋3-2-5 TEL:03-3221-1321 FAX:03-3262-5906 |